2. Einfahrt (Alte Einfahrt)

Die Einfahrt ist aus zweierlei Gründen stadthistorisch bedeutsam: Zum einen eben als erste Einfahrt in die Hafenanlagen, vor allem aber wurde am 17. Juni 1869 auf dem Molenkopf der Nordmole der Taufakt des Jadegebietes vollzogen, als der preußische Kriegsminister Albrecht Graf von Roon in Anwesenheit von König Wilhelm I. dem Marine-Etablissement offiziell den Namen "Wilhelmshaven" gab.

An diesen Einweihungsakt erinnert eine in den Boden eingefasste Bronzetafel.

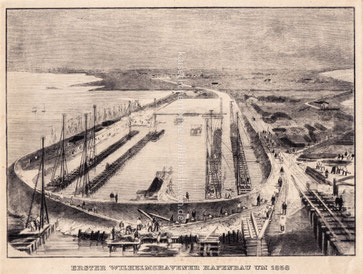

Angelegt wurde die Einfahrt auf dem Dauensfeld, im rechten Winkel zum Fährhuck. Zu beiden Seiten wurden Molen gebaut, die über die Grodenkante hinaus in die Reede ragen.

Die rechtwinklige Ausrichtung der Molen zum Strom erfolgten in Erwartung an ständige Verschlickung und der daher notwenigen, ständigen Baggerarbeiten. Die Lage der Molen sollten das Baggergebiet möglichst klein halten.

Die Einfahrt bestand aus innerer und äußerer Schleuse von jeweils 20,5m Breite, dazwischen der 175m lange Vorhafen. Hier sollten sich die Schiffe sammeln und dann gemeinsam ein- bzw. auslaufen.

Die Nordmole und das 1904/1905 errichtete Ausflugslokal "Giftbude"

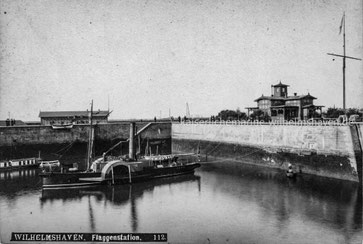

Um 1890: Der Vorhafen mit dem hafenseitigen Schleusenhaupt; in der Bildmitte die 1000-Mann-Kaserne, rechts die Werftkaserne:

Allerdings machten sich schon bald erhebliche Mängel bemerkbar. Schleusengänge waren nur bei Hochwasser möglich; bei stärkerer Strömung wurden das Hinterteil einfahrender Schiffe vom Strom erfasst, während der vordere Teil schon im ruhigen Wasser war. So mussten die Schiffe mit hoher Fahrt einlaufen, was angesichts der Kürze der Molen gefährliche Situationen hervorrief. Damit die Schiffe beim Verfehlen der Schleuse nicht gegen die Mauern fuhren, ließ man bei den Ausbaggerarbeiten stets ein Schlickpolster liegen, auf das Schiffe im Falle des Falles auffahren konnten.

Mit Fertigstellung der neuen Einfahrt westlich des Flut- und Pontonhafens wurde die Einfahrt als "Alte Einfahrt" bezeichnet, ab 1909 wurden die Einfahrten im Zuge des Baus einer weiteren Schleusenanlage von West nach Ost durchnummeriert; die Einfahrt hatte ab nun die offizielle Bezeichnung "2. Einfahrt".

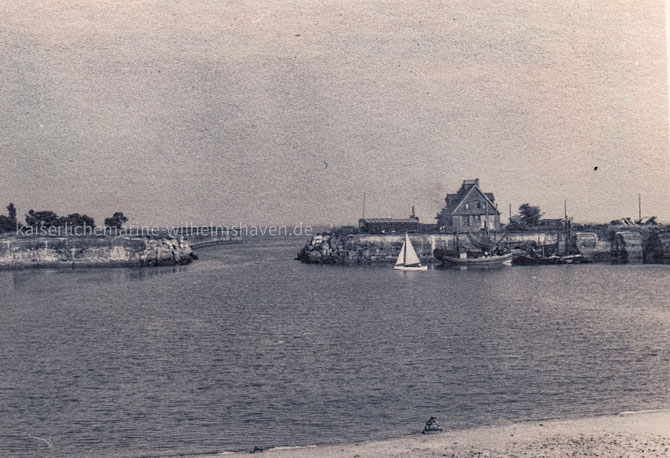

Mit Fertigstellung der modernen Doppelschleuse "3. Einfahrt" verlor die 2. Einfahrt schlagartig an Bedeu-tung, der Schleusenbetrieb wurde nicht zuletzt wegen der beschriebenen Mängeln praktisch eingestellt. Der Vorhafen immerhin wurde als Liegeplatz kleinerer Schiffe und Boote genutzt.

Zwei Vorkriegsaufnahmen zeigen zwei Kleiner Kreuzer der "Gazelle"-Klasse im Vorhafen liegend. Im rechten Bild die alte, 1915 abgebrochene Signalstation und Meldestelle:

Während des Krieges allerdings wurde der Schleusenbetrieb wieder aufgenommen. Die beiden anderen Einfahrten mussten dringend entlastet werden; die 2. Einfahrt wurde nun von den zahllosen kleineren Booten der Hafen-, Vorposten- und Torpedoflottillen genutzt. Um den Anforderungen gerecht zu werden, wurden in den ersten Kriegsmonaten neue, moderne Schleusentore eingebaut, 1915 zusätzlich neue Maschinenhäuser sowie eine neue Signalstation und Meldestelle.

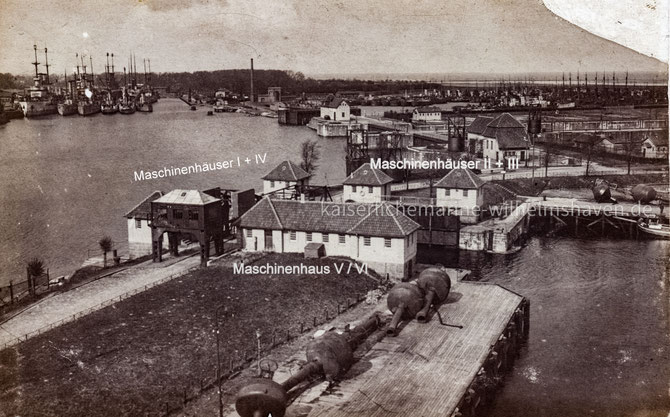

1915/16: Blick auf das Binnenhaupt mit den neuen Maschinenhäusern; im Hintergrund der volle Nordhafen, weiter rechts über der 3. Einfahrt der gleichfalls vollbelegte Betriebshafen:

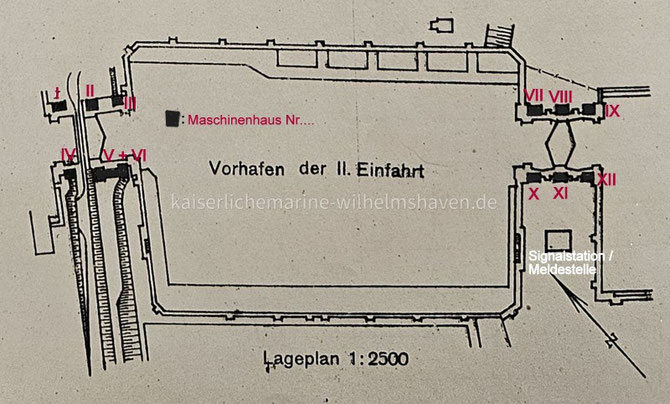

Lageplan der 2. Einfahrt mit neu erbauten Maschinenhäusern:

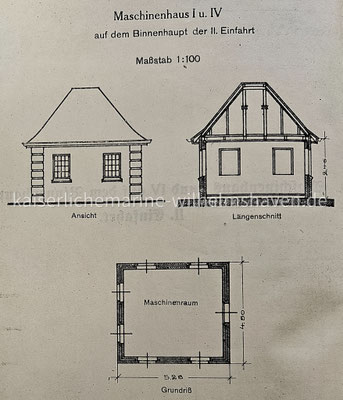

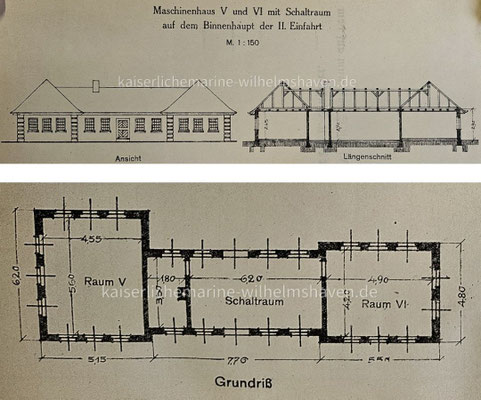

Schnitt- und Grundrisszeichnungen der Maschinenhäuser (I - IV und VII - XII waren nahezu baugleich):

Das Ende des Krieges bedeutete das endgültige Aus der Einfahrt als Zuwegung zum Hafen, 1919 wurde der Schleusenbetrieb dauerhaft ausgesetzt. Der Vorhafen diente fortan wieder als Liegeplatz für kleinere Schiffe und Boote. Ausbaggerarbeiten wurden quasi eingestellt, was zur zunehmenden Verschlickung der Anlage führte. Bei den Bestrebungen, in Wilhelmshaven Schlick-Heilbäder aufzubauen, wurde gerade der Schlick in und an der Einfahrt als Reservoir vorgestellt. In einer Pressemeldung aus dem Juni 1930 hieß es: "Der Heilschlick wird aus der verschlickten zweiten Hafeneinfahrt geholt, in der gewaltige Schlickmengen für unabsehbare Zeit aufgespeichert sind."

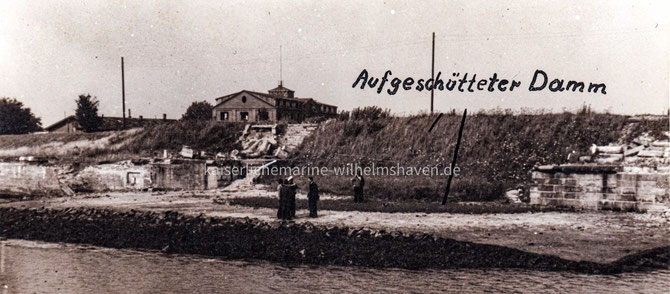

Nach dem 2. Weltkrieg - der an der Situation nichts änderte - wurde die Einfahrt von den Alliierten zerstört. Analog zur östlich gelegenen Dritten Einfahrt entstand so eine Deichlücke, die im August 1967 geschlossen wurde.

Die hafenseitige Einfahrt wurde bereits Ende der 40er/Anfang der 50er-Jahre aufgeschüttet

Das alte Hafenbecken wurde seit der Schließung der Deichlücke für Freizeitaktivitäten genutzt, z.B. von einem Schiffsmodellbauclub; im Winter trafen sich häufig viele Wilhelmshavener zum Schlittschuhlaufen.

Kaiserliche Marine in Wilhelmshaven

Kaiserliche Marine in Wilhelmshaven